Les grandes écoles de médecine et de droit commençaient à cette époque leur mutation en corporations capables de s’administrer en toute autonomie, et bénéficiant – parmi de nombreux privilèges – du monopole de l’enseignement supérieur. Ainsi formaient-elles des universités, dont la spécificité était de s’assimiler à leurs étudiants et de constituer avec eux une « personne juridique collective ». Elles étaient ainsi « une corporation des maîtres et des étudiants ».

L’histoire des universités débuta à Salerne. Située dans la Campanie, cette cité italienne vit s’établir la plus ancienne université d’Europe. A l’origine se trouvait l’Ippocratica Schola medica salernitana, qui enseignait la médecine depuis le IXe siècle. Tandis que la cité se trouvait au cœur d’un carrefour politique, commercial et culturel qui favorisait son développement, l’école de médecine devait se transformer en université au milieu du XIe siècle, et connaître son apogée aux XIe et XIIe siècle. Le poète italien Pétrarque écrivit que selon la renommée « c’est à Salerne que fut la source et la fontaine de la médecine ». Grâce à la qualité de ses nombreux médecins, Salerne jouit en effet d’une immense notoriété dans le monde médiéval, et demeura le premier centre d’études médicales jusqu’à la fondation de nouvelles facultés de médecine à Bologne en 1180, à Paris en 1200, à Montpellier en 1220, à Padoue en 1222.

Cependant, Bologne fut retenue par l’Histoire comme la première ville à accueillir une grande université. Elle était surtout la première à se voir attribuer une pareille appellation. Fondateur de l’école juridique bolonaise, Irnerius fut le père de cette université créée en 1088. Le célèbre juriste, notamment conseiller de l’empereur germanique Henri V, tira profit d’une découverte fondamentale : en 1046, un manuscrit des compilations justiniennes était en effet parvenu dans la ville de Bologne. Cette découverte bouleversa l’enseignement juridique, auparavant réduit à la grammaire (les arts), dont Irnerius était un éminent professeur. Dès la fin du XIe siècle, Irnerius développa la méthode d’enseignement appelée la glose et fonda l’école des glossateurs. Suivant son exemple, ces derniers inscrivaient leur exégèse en marge ou entre les lignes des textes qu’ils analysaient. Leur méthode, basée sur la lecture et l’explication des termes clefs, ne se distinguait guère de celles de leurs prédécesseurs grammairiens. A la mort d’Irnerius, en 1125, lui succédèrent quatre de ses disciples : Bulgarus, Martinus, Hugo et Jacobus, dont la notoriété attira des élèves venus de toute l’Europe (a fortiori, l’étude des leges offrait de formidables perspectives de carrières). Grâce aux revendications des quatre grands maîtres de l’université, l’empereur Frédéric Barberousse accorda, dans l’Authentica Habita promulguée en 1158, de nombreux privilèges aux étudiants bolonais. Au-delà des seuls Bolonais, les étudiants de toute l’Europe pouvaient librement voyager afin d’accomplir leurs études.

Revenus dans leurs contrées d’origines, de nombreux anciens élèves de Bologne établirent des écoles dans lesquelles ils récitaient le droit. Cependant, bien souvent les écoles de droit ouvertes en dehors de Bologne disparaissaient en même temps que leur fondateur. Quelques universités devaient en revanche se maintenir et subsister jusqu’à nos jours, notamment deux voisines de Bologne – très tôt constituées : l’une à Parme en 1117, l’autre à Modène en 1175. De même l’université de Padoue fut appelée à un grand avenir. Fondée en 1222 par d’anciens professeurs et étudiants de Bologne – entrés en conflit avec un pouvoir communal qui menaçait leurs libertés –, l’université padouane sauvegardait la liberté d’expression des membres de sa communauté. Cette volonté d’indépendance académique favorisa non seulement sa constitution mais encore son exceptionnelle renommée. Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de professeurs bolonais, elle connut effectivement son essor à partir des années 1260, tandis que son ouverture vers la médecine, la philosophie et l’astronomie la rendit ultérieurement célèbre.

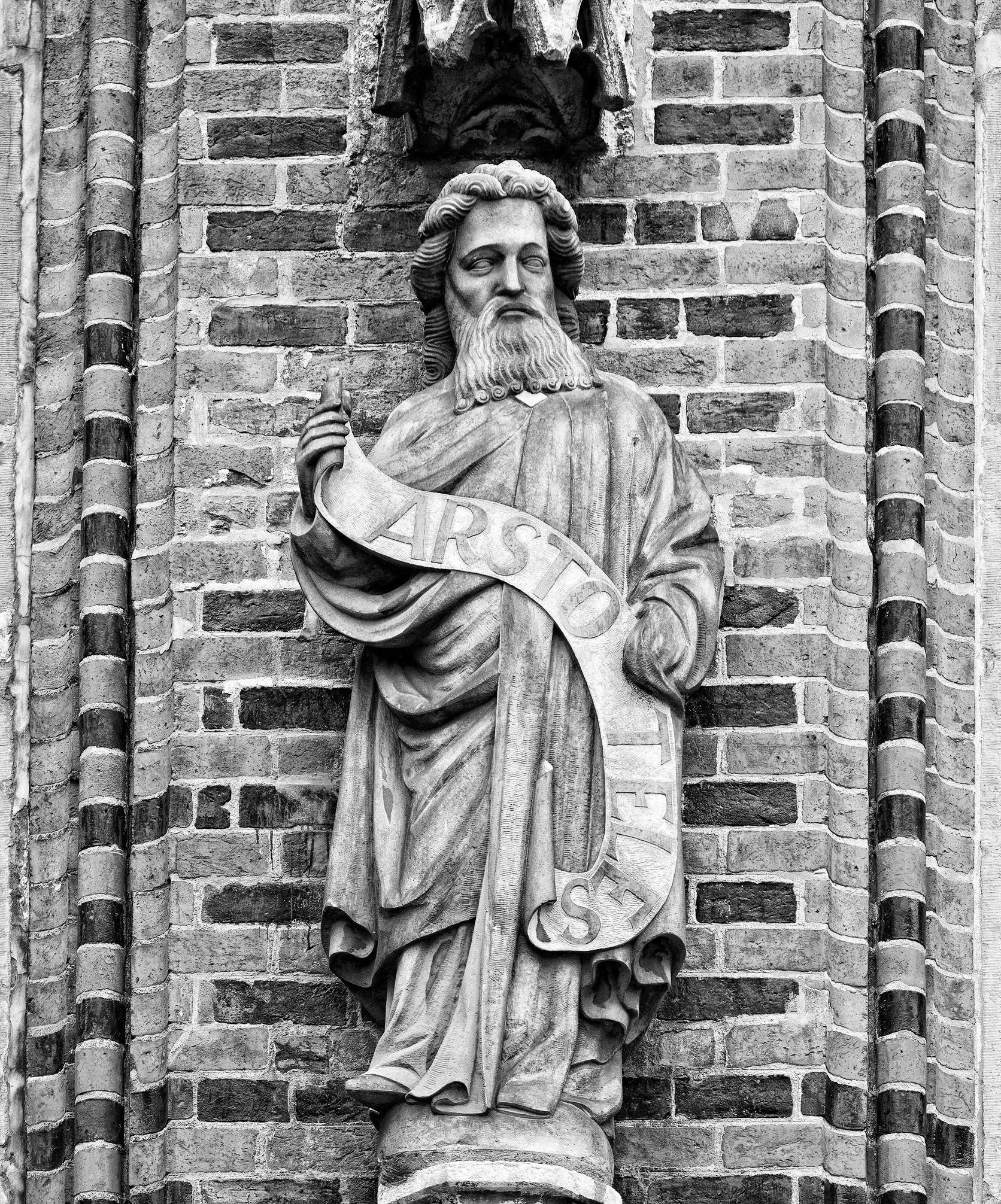

En France, une des premières écoles de droit apparut à Arles et Montpellier, vers 1150, grâce à Rogerius, et surtout lorsque son élève Placentin s’installa dans la cité languedocienne entre 1159 et 1170. A la même époque, existait déjà depuis 1137 une école de médecine montpelliéraine, avant même que la liberté de l’enseignement de la médecine fût pleinement reconnue en 1181 par le seigneur de la ville. Dès le début du XIIIe siècle, l’école montpelliéraine jouissait d’un prestige aussi grand que celle de Salerne. De surcroît, en 1242 fut instituée une école des arts. Puis, en vertu d’une bulle papale, « l’école de droit et des arts » était officiellement créée en 1249. Enfin, en 1289, la bulle Quia Sapientia octroya à l’université de Montpellier ses statuts qui lui permirent de réunir le droit, la médecine, les lettres et la théologie. De nos jours, l’école de médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté encore en activité dans le monde occidental. Toutefois, avant Montpellier, Toulouse était devenue la deuxième ville française, après Paris, à accueillir une université officiellement reconnue comme telle, bien que l’appellation « université » pour l’ensemble de ces établissements semblât être abusive, car il s’agissait davantage d’un agglomérat de facultés autonomes en province ou de grandes écoles dans la capitale. L’université de Toulouse naquit en 1229, à l’issue de la signature du traité de Meaux destiné à mettre un terme à la guerre civile provoquée par l’hérésie cathare. Le comte de Toulouse Raymond VII se voyait imposer par le traité de nombreuses obligations dont celle de fonder une université dans l’ancienne capitale wisigothe et de rémunérer pour une période de dix ans quatorze professeurs de différentes disciplines. C’était la première fois qu’une université se trouvait instantanément fondée par un seul acte juridique. Elle regroupait quatre facultés : droit canonique, droit civil, arts et théologie. Le traité de Meaux, en outre, reconnut officiellement l’enseignement de la médecine à Toulouse. Loin d’épouser la voie suivie par l’inquisition concomitamment établie, l’université fut dirigée de manière très libérale. La liberté de doctrine était garantie aux maîtres en dépit de la répression menée contre les hérétiques albigeois. Malgré le contexte et le programme scientifique développé, le pape estimait que la foi catholique serait favorisée par l’université. Elle constituait d’une certaine manière une œuvre en faveur de la pacification religieuse. Dès lors, Grégoire IX attribua à l’université de Toulouse la même organisation et les mêmes privilèges qu’à celle de Paris. Pour autant, elle jouissait d’un avantage sur celle de Paris : l’enseignement du droit romain et de la philosophie d’Aristote y était autorisé. Ainsi le professeur de grammaire et de musique Jean de Garlande appelait les étudiants du nord à rejoindre Toulouse.

D’une manière générale, l’université était un instrument au service du rayonnement de l’Eglise. Pour cette raison, l’enseignement du droit romain et de la philosophie profane d’Aristote se trouvait parfois condamné. Les universités devaient, au contraire, se consacrer à la théologie et au droit canonique. Pour faciliter la connaissance de cette dernière discipline plus de 3800 textes avaient été compilés dans l’œuvre entreprise sous la direction de Gratien entre 1139 et 1150. Le Décret de Gratien permit en effet d’insuffler un dynamisme considérable aux écoles de droit canonique. Théologien aussi bien que juriste, Gratien n’établissait pas de distinction entre le droit et la morale chrétienne : la société des hommes devait ainsi s’organiser selon le modèle de la cité de Dieu. Dorénavant, les maîtres devaient professer le droit de l’Eglise selon la méthode des glossateurs. Des facultés spécialisées étaient constituées, tandis que Huguccio introduisait le droit canonique à l’université de Bologne. Dans ce contexte de renaissance intellectuelle, la diffusion du droit canon constituait un moyen primordial d’affirmation de la puissance de l’Eglise. Engagée dans une lutte d’influence avec le Saint Empire romain germanique, la papauté s’opposait à l’enseignement du droit romain, législation en vigueur dans le premier Reich. Ainsi, le 16 novembre 1219, le pape Honorius III prohiba, par la décrétale Super speculam, l’enseignement du droit romain à l’université de Paris. Par cette mesure, le souverain pontife espérait protéger la théologie de la concurrence du droit civil. La théologie subissait une diminution cruelle du nombre d’étudiants. De même, le droit romain concurrençait le droit savant de l’Eglise. Le nord de la France étant composé par les pays de coutumes en opposition aux pays de droit écrit (romain) du sud, l’Eglise démontrait de cette manière l’inutilité de la connaissance du droit romain dans la région parisienne. Enfin, la décrétale concluait qu’« il se présente rarement de causes telles qu’elles ne puissent être résolues par le droit canonique ». Pour la royauté française, le combat contre le droit romain revêtait d’autres aspects, dans le cadre de la construction de la souveraineté royale au XIIIe siècle. Selon la légende très souvent colportée, Philippe Auguste aurait refusé l’enseignement d’un droit qui accordait une prédominance à son rival l’empereur. Le droit romain faisait effectivement de ce dernier le dominus mundi. Or, en réalité, Philippe Auguste s’était parfaitement approprié le droit romain afin de forger son pouvoir. De surcroît, une confiance réciproque régnait entre le roi de France et le jeune empereur Frédéric II. Ainsi la défense de la théologie était un impératif suffisant pour légitimer la décrétale. Philippe le Bel se rappelait bien les motivations : « nos ancêtres n’ont pas permis que soit instituée dans ce même lieu une école de droit civil et de lois séculières ».

La conséquence de cette interdiction fut le transfert pendant les années 1230 de l’enseignement de la science juridique romaine à Orléans, dont l’université allait acquérir deux décennies plus tard une renommée à la hauteur de celle de Bologne. Certes, les professeurs d’Orléans, à l’image de ceux de Toulouse et de Montpellier, continuaient de ne voir le droit que par le prisme de l’héritage romain. Toutefois, ils inventèrent une nouvelle méthode d’enseignement : le commentaire. Afin de continuer d’imposer le droit romain dans la société, les commentateurs interprétaient librement les textes du Corpus justinien. Désormais la notoriété de professeurs tels que Jacques de Revigny, Pierre de Belleperche ou Guillaume du Cun faisait venir à Orléans des étudiants de toute l’Europe. Dans le même temps, la faculté de théologie de Paris bénéficiait de la présence de Thomas d’Aquin qui importa en France la méthode scolastique. Principalement inspirée par la dialectique aristotélicienne, la scolastique tentait de concilier la philosophie de la Grèce antique et les préceptes chrétiens, la raison et la révélation. Ainsi, selon Thomas d’Aquin, la révélation comme la raison étaient des canaux de transmission de la pensée divine. La Sorbonne recelait la plus célèbre des facultés de théologie françaises. Fondée à partir l’Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis (« l’ensemble des maîtres et des élèves de Paris »), et officiellement reconnue en 1200 par une charte de Philippe Auguste, puis par une bulle du pape Innocent III en 1215, elle constituait la première université française. Ce fut le théologien Robert de Sorbon, fondateur en 1257 du collège de Sorbonne, qui lui donna ultérieurement son nom. Cependant, au XIIIe siècle, l’enseignement théologique était plus couramment dispensé dans les couvents, et de nombreux collèges parisiens furent bâtis au milieu de ce siècle. Finalement, grâce à l’œuvre conciliatrice de Thomas d’Aquin, l’étude de la philosophie antique fut tolérée par l’Eglise, tandis qu’elle n’entra jamais en guerre contre l’étude du droit romain dans les universités provinciales et dans leurs aînées transalpines. Ainsi, à défaut de ne pouvoir être exhaustif ce succinct aperçu des universités italiennes et françaises des XIe, XIIe et XIIIe siècles, révèle une certaine bienveillance des deux pouvoirs hérités de l’Empire romain, l’Eglise et le Saint Empire romain germanique, envers la constitution d’universités libres et indépendantes.

Jérémy Maloir